延安大学学科教学(历史)专业(全日制)硕士研究生培养方案

(专业代码:045109)

一、学科教学(历史)学位点简介

学科教学(历史)是教育硕士专业学位的一个分支学科。我校该学科领域拥有一批专业素质较高的双导师团队,现有校内导师10人,其中教授3人,副教授6人;校外兼职实践导师16人,其中市教研员1人,特级教师1人,教师队伍结构合理。该学位点于2018年开始招收硕士研究生,旨在系统指导研究生学习、研究历史课程与教学相关理论,掌握系统的教育学基础理论和历史课程与教学的专门知识,提高学生的综合素质和教育教学能力。

二、培养目标

本专业适应国家教育现代化发展要求,以立德树人为根本任务,立足陕西、辐射西北、面向全国,培养具有延安精神特质,忠诚党的教育事业、思想政治素质过硬、职业道德品质高尚、掌握现代教育理论知识,具有较强的历史教育教学能力、实践研究能力及专业发展能力的普通中学和中等职业学校历史教师。具体要求为:

(一)热爱祖国,拥护中国共产党领导。热爱教育事业,关爱学生,立德树人,为人师表,恪守教师职业道德规范。

(二)系统掌握现代教育理论,具有扎实的教育专业基础和历史专业基础知识,了解教育专业和历史专业前沿和发展趋势。了解党和国家的教育方针政策和教育法律法规。

(三)具有较强的历史教育教学实践能力,能胜任并创造性地开展历史教育教学工作。

(四)具有较强的历史教育教学研究能力,善于发现、分析和解决教育教学实践问题。

(五)具有较强的数字化历史教育教学能力,能够有效运用数字化技术手段及资源开展教育教学工作。

(六)具有终身学习与发展的意识与能力。

(七)能较为熟练地阅读本专业的外文文献。

三、招生对象

具有国民教育序列大学本科学历(或本科同等学力)人员。报考人员前置专业应与历史教育专业领域密切相关。

四、学习年限

本领域硕士研究生正常学习年限为3年,包括完成学位论文答辩。

硕士论文答辩前应完成规定的学分和各培养环节,达到学校规定的毕业条件。延长学习时间者,须提出申请,经学院签署意见后报研究生院审批,包括休学时间,原则上最长在校学习年限不超过5年。

五、课程设置、考核方式与学分要求

(一)课程设置

坚持以培养研究生职业能力为核心,加强协同育人,坚持学以致用,突出知识运用力、实践创新力和职业发展力的培养。课程分为公共必修课、专业必修课、专业选修课、实践教学和体美劳教育。开设课程1学分为18学时。

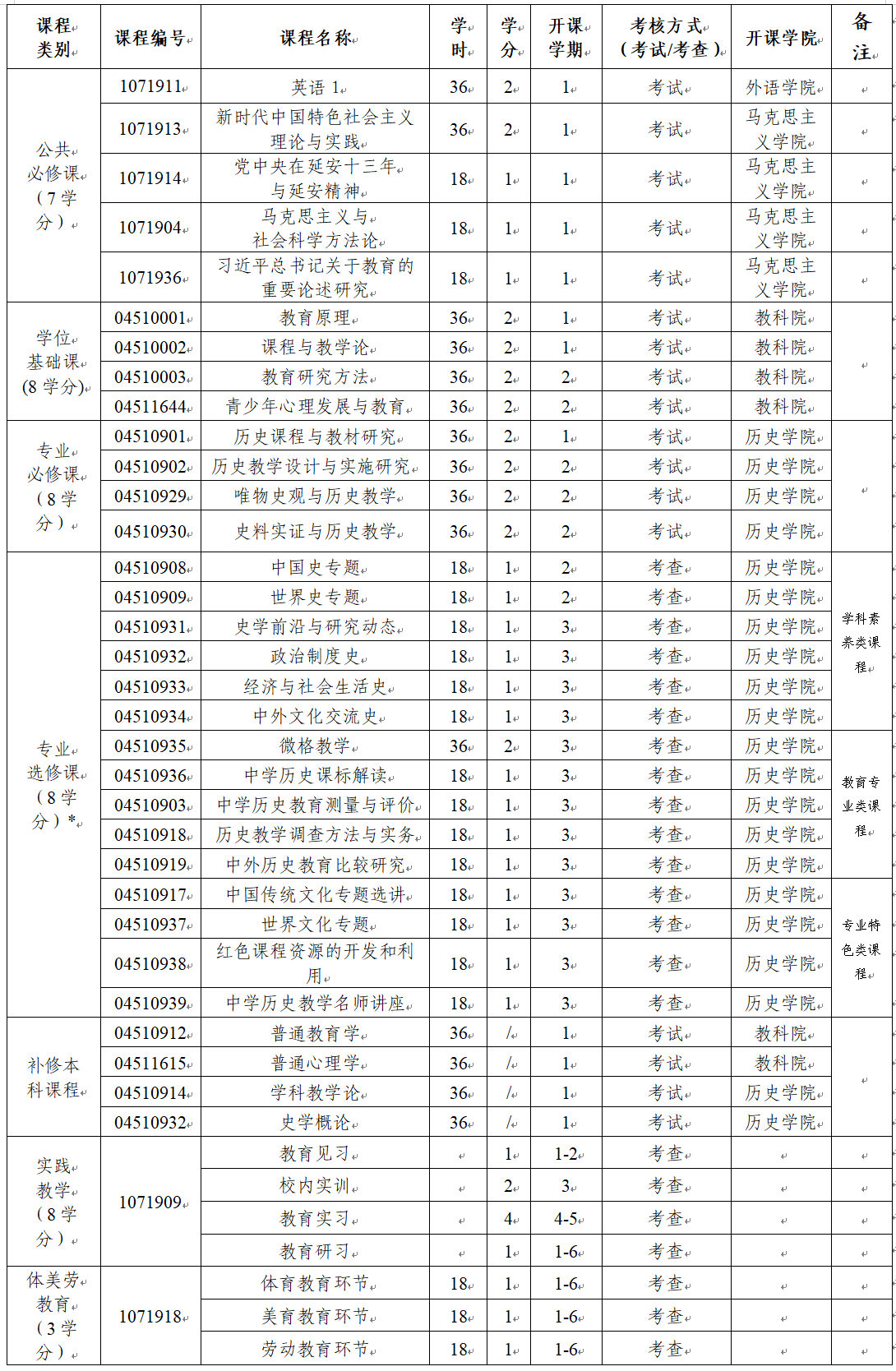

学科教学(历史)领域专业学位硕士研究生课程设置

*备注:专业选修课必须每个模块至少选修2学分。

1.公共必修课、专业必修课、专业选修课

具体课程设置见上表。

2.实践教学

根据教指委培养方案的指导性意见,教育硕士专业实践包括四个阶段,分别为教育见习、校内实训、教育实习和教育研习。

教育见习:安排在第一学期第17周和第二学期第1周,共2周时间。见习内容包括教学见习、教研见习、班主任工作见习。具体任务包括:(1) 教学观摩。本科为师范类专业的学生听课不少于8节,本科为非师范类专业或跨专业学生听课不少于12节,其中公开课听课次数不少于2次,观摩主题班会不少于1次。(2) 教研观摩。观摩学校教研活动不少于3次;观摩县区级以上教研活动不少于1次。参加教育管理专家或教学一线名师的专题报告会不少于2次。(3) 文化体验。体验和分析教师的工作和学校文化。见习结束后,学生提交教育见习手册,经校外实践导师和校内理论导师考核合格后计1学分。

校内实训:安排在第3学期1-6周。由课堂教学技能训练(1-3周,18学时)、微格教学(4-5周,12学时)、学院教育教学技能比赛(第6周,6学时)三个模块构成。其中包括课例分析(6课时)、说课(8课时)、教学设计(8课时)、教育教学技能(8课时)等内容,参与教育教学技能比赛(6课时)完成校内实训。具体任务包括:教材分析、教学设计、教学实施、教学评价以及教学语言运用、板书、新媒体使用等模拟练习。教育教学技能比赛如三笔字(钢笔字、粉笔字、毛笔字)比赛、普通话比赛、课件制作比赛、教学设计比赛、说课及试讲比赛和案例评析比赛等多种形式。校内实训结束后,学生提交实训手册,经教育硕士教师技能考核委员会考核合格获得2学分后,才能进行教育实习。

教育实习:安排在第4-5学期,由学院统一组织教育实习,采取集中实习的方式,并与所学专业相符。其中集中实习在第4学期,第5学期可根据学生具体情况分散实习。教育实习主要任务包括: (1) 实习准备和动员。(2) 学科教学实践。听课(本科为师范类专业的学生每周听课不少于4节,本科为非师范类专业或跨专业学生不少于6节);运用教育教学理论开展教学设计、课堂教学和教学评价,独立撰写教案并讲授新课不少于6节;参与辅导、作业批改、考试及阅卷等工作;理论导师可采用驻校指导、巡回指导和远程指导等多种方式和行业导师联合开展讲评,讲评次数不少于2次。(3) 班级管理实践。参加班级集体活动,了解学生和班级文化,熟悉班主任工作内容和流程,参与集体教育、个别教育以及家校社协同育人活动等;关注学生心理健康教育;认真搜集和分析相关教育案例;独立组织班级集体活动,如主题班会、报告会、团会、中队会、半日活动和游戏活动等,活动次数不少于2次。(4) 教学研究实践。学生应积极参加实践基地的教研活动,参加教研活动不少于6次;围绕教育实践研究的主题,结合教育实践中的教育教学问题,开展教育反思;每月撰写教育实践反思报告不少于1篇;围绕学位论文的研究问题,收集相关实践案例、调研材料和参考素材等,为撰写教育研习报告和学位论文做好充分准备。教育实习结束后,学生提交实习手册,经校外实践导师和校内理论导师考核合格后计4学分。

教育研习:安排在1-6学期整个实践教学环节中,与课程学习和论文撰写有机结合。主要任务是围绕教育教学实践中的问题或教育实践研究的主题,开展教育调查研究、课堂观察研究等,并通过课堂实录、教育日志、教育教学案例等记录自己的反思与收获。学生在教育见习和教育实习期间,至少各撰写1份不少于3000 字的教育研习报告,旨在记录见习、实训、实习过程中的个人见解、思考、反思,寻找差距,弥补不足。报告的形式可为调查研究报告、教学反思报告或案例分析报告,报告内容一般应包括现状与问题、成因分析和改进建议等。教育研习结束后,学生提交研习报告2份,经校外实践导师和校内理论导师考核合格后计1学分。

3. 体美劳教育

体育活动:硕士研究生在学期间须参加各种体育活动,填写登记表,每学年至少10次,由学院负责记录考核存档,合格者获得1学分。

美育活动:硕士研究生在学期间须参加有关音乐、美术、书法、文学、艺术等活动,填写登记表,每学年至少10次,由学院负责记录考核存档,合格者获得1学分。

劳动教育:硕士研究生在学期间须参加各种劳动或接受劳动技能教育,填写登记表,每学年至少10次,由学院负责记录考核存档,合格者获得1学分。

(二)考核方式

采取课程考试、课程论文、调查报告、教学设计等多种评价方式,加强过程性评价,注重课程目标达成度评价,建立基于评价的课程与教学质量持续改进机制。

(三)学分要求

学科教学(历史)学分设置

六、培养过程与方式

有序组织开展课程教学、实践教学和学位论文撰写等培养环节,重视理论与实践相结合,注重协同育人。实行双导师制,校内外导师共同指导学生的学习、实践和研究工作。根据培养目标、课程性质和教学内容,选择案例教学、项目式教学、小组合作等适切的教学方式方法。充分利用互联网等现代教学技术手段,开展线上线下、课内课外相结合的混合式教学,在教学中注重实践与反思。

七、学位论文与学位授予

(一)开题

1. 开题时间

第3学期末。

2. 论文选题

研究生应在导师的指导下选择论文题目。选题应与本专业领域的培养目标一致,应能解决普通中学和中等职业学校历史教育教学的实际问题。

3. 开题报告

主要内容应包括选题背景、研究意义、国内外研究综述、研究思路及方法、研究内容、论文框架、存在问题及解决措施、参考文献、写作进度等。经导师同意后,方可参加开题答辩。

4.开题答辩

学院成立3–5人的开题报告答辩小组,邀请校内外专家(必须有1名校外实践基地指导教师)参加开题答辩,对研究生的开题报告提出意见和建议。开题答辩以研究生汇报、专家组提问的方式进行。

5.答辩结论

开题答辩结论分为“通过”“修改后通过”和“不予通过”三种情况。结论为“通过”的研究生,准予进入论文写作阶段。结论为“修改后通过”的,研究生在2个月内修改。修改完成后,向专家组提交修改报告,专家组审核通过后,准予进入论文写作阶段。仍未通过的,须延期学习并随下一级研究生重新开题。

开题答辩一经通过,原则上不得随意更换题目。确需更换的,由研究生提出书面申请,说明更换题目的理由和研究的可行性,经导师同意后,报学院研究审核。申请通过后,仍需安排开题答辩。答辩通过后方可进入论文写作阶段。研究生因更换题目而写作时间达不到一年的,作延期毕业处理,延期时间至少半年。

(二)中期考核

中期考核在第3学期末完成。研究生在修完学位课程、开题通过后方可参加中期考核。中期考核包括研究生自评总结、课程学习情况审核以及导师对研究生政治思想表现、学习和科研能力的评定,最终由学院学位评定分委员会给出综合评定意见。具体要求按照学校有关规定执行。

(三)学位论文答辩及学位授予

1.学位论文写作时间(含论文答辩)

安排在第4–6学期,应不少于1年。

2. 学位论文要求

可采用多种形式,如专题研究论文、调查研究报告、行动研究报告、案例研究报告、课程开发方案等。论文正文部分字数不少于2万字。硕士学位论文写作、评阅的基本要求参见《延安大学专业学位研究生硕士学位授予工作实施细则》的有关规定。

3. 学位论文中期检查

安排在第5学期末。导师应对研究生学位论文的质量(学术性、创新性、完整性、应用性、逻辑结构、写作规范、时间进度等)进行检查。导师应及时发现研究生学位论文撰写中存在的问题,并提出相应修改意见和建议。

4.学位论文答辩

安排在第6学期。研究生必须修满规定学分,中期考核合格,通过论文预答辩后,方能申请论文答辩。

论文提交:研究生应对学位论文中原创性做出承诺,学位论文提交前须经导师审阅。导师同意并审批签字后方可提交。

预答辩:对导师审阅并签字确认提交的论文,学院成立3–5人的预答辩委员会进行论文预答辩。研究生应在导师的指导下,对预答辩中提出的问题作出回答,并对论文作进一步修改和完善。预答辩通过者,方可进行论文正式答辩。不通过者,按照学校研究生培养管理相关规定执行。

论文检测:为杜绝学术不端行为,保证学位论文质量,学位论文答辩前须对论文进行“学术不端行为检测”。检测结果的运用,按照学校研究生培养管理相关规定执行。

论文评阅:检测及预答辩通过的论文须按照学校相关规定呈送2名专家进行评阅(部分学位论文实行匿名评审),论文评阅人中应至少有1名具有高级职称的中学历史教师。评阅通过的研究生可进入答辩环节;评阅不通过的,按照学校研究生培养管理相关规定执行。

论文答辩:综合学位论文预答辩、检测、评阅及论文修改和完善等情况,经研究生申请,导师同意,研究生方可进入论文答辩环节。学院成立5–7人的答辩委员会,答辩委员会成员中应至少有一名具有高级职称的中学历史教师。答辩通过的,可申请学位;答辩不通过的,按照学校研究生培养管理相关规定执行。

5. 学位授予

硕士生通过学位论文答辩,符合毕业条件,准予毕业。符合《中华人民共和国学位条例》的有关规定,以及《延安大学专业学位研究生硕士学位授予工作实施细则》的规定,达到硕士学位授予标准,经学校学位评定委员会审核通过,可授予教育硕士专业学位,同时颁发硕士研究生毕业证书。

地 址:中国·延安·延大新校区

地 址:中国·延安·延大新校区 邮 编:716000

邮 编:716000 电 话:0911-2650581

电 话:0911-2650581