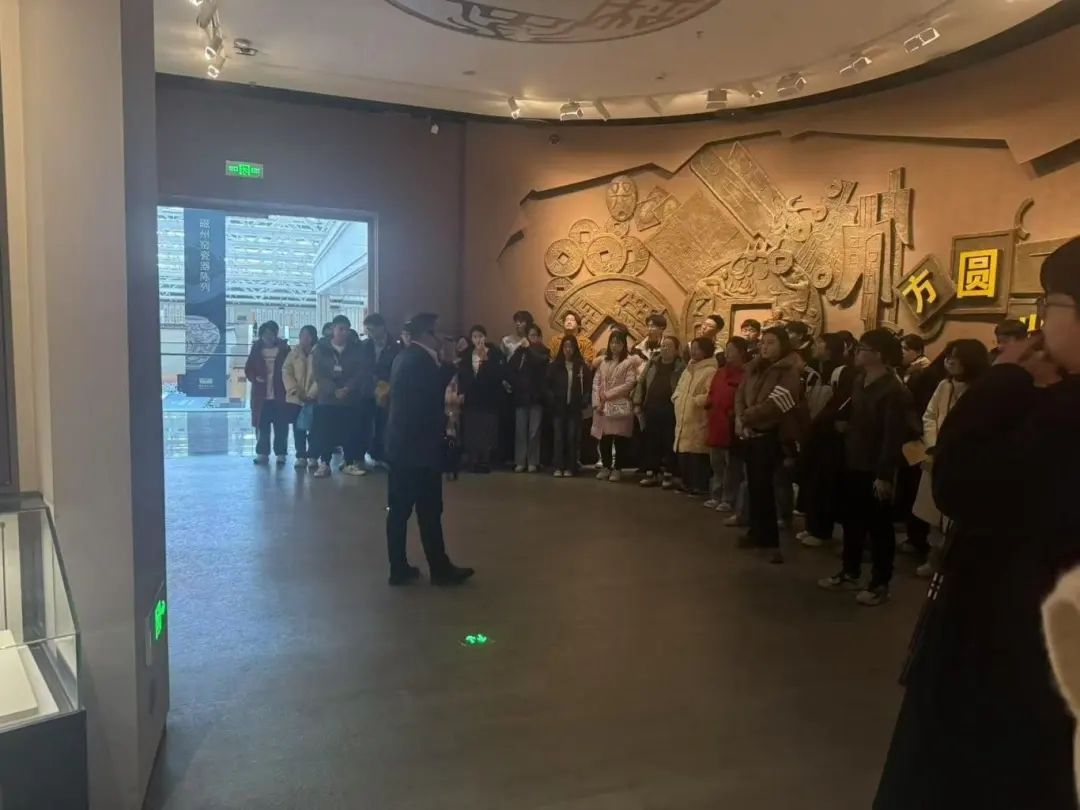

当青春融入乡土,当知识与实践相结合,大学生们便展现出无限的活力和责任。寒假期间,延安大学历史文化学院学子积极响应校团委的号召,许多同学发地组织或参加了“返乡”社会实践活动,他们或拜访先进人物,或参与“非遗”活动,或进行社会调查,或参加实习见习,用脚步丈量家乡的土地,以智慧书写青春的责任,在政府机关、社区街道、田间地头,展现了新时代青年的奋斗形象,为寒假生活增添了独特的色彩。

1月22日,延安大学历史文化学院榆林籍学子梁越哲、张鹏、高子涵、党韵涵、唐洁、白越、张成宇等组成团队赴榆林市佳县,走访了获得国家级荣誉称号“人民医护工作者”“最美巾帼奋斗者”路生梅。路老是上世纪60年代末响应国家号召到陕北插队的一位北京知青,但她多次放弃返城的机会,把自己的一生都奉献给了陕北农村的医疗事业。新冠疫情期间,76岁的她毅然写下请战书,并递交了1万元特殊党费。采访中,学子们认真聆听她的故事,被路老扎根基层、担当奉献的精神深深感染,纷纷表示要从“建国一代”的知识青年人生经历中汲取成长的力量,让自己在担当奉献中绽放出青春光芒。

春节期间,历史文化21级李嘉航、24级张文伯等同学,积极参与“非遗”春节活动,成为村里腰鼓队的一员。其中,李嘉航同学跟随村里腰鼓队,登上了2024年中国网络社会组织联合会年会、平凉市2025年春节联欢晚会的舞台,受到了《中国青年报》的关注和报道。作为历史专业的李嘉航,深知安塞腰鼓的历史文化与传承,他希望安塞腰鼓走出陕北、走向世界,想让更多的年轻人喜爱“非遗文化”,以自己的青春风采展示和宣传中国的传统优秀文化。

历史文化学院22级高上津过了一个忙碌而充实的假期,她积极参加了当地团县委组织的大学生返乡志愿服务活动。活动期间,高上津参与了共青团绥德县第十六次代表大会的会务工作,帮助团县委整理团员资料,走访慰问困难青少年,还充分发挥自己的特长,走进社区义写春联。此外,高上津组织团队走访调研绥德县的剪纸、面花、泥塑等非物质文化遗产,亲自体验各种非遗工艺品的制作。这些实践活动,让高上津深刻理解了“以梦为马,不负韶华”的含义,意识到青春不仅是追梦,更是担当。

历史文化学院2022级李茜,联合在人大交流时的同学赴西安市高陵区开展了“千村百卷”西部中小学教育现状及问题等方面的调研。他们深入多所学校和学生家中调查了高陵区的教育资源分布、师资力量状况、升学率及家长需求等问题,撰写调研报告2万余字,为当地教育发展提供意见和建议,彰显了新时代大学生的担当与智慧。23级李坤同学在家乡黄陵县开展农村基层治理相关调研,撰写调研报告一万余字。他挨家挨户走访了解村民的民生需求并反馈给镇政府,在调研过程中,还帮助村民整理人居环境,清理道路垃圾,联系村医上门义诊等。

据统计历史文化学院有百余位同学参加了寒假“返乡”社会实践活动,活动的形式丰富多彩,他们怀揣着对家乡的热爱和服务社会的真诚,用实际行动点亮了青春之光。比如,历史文化学院23级党韵涵、梁越哲同学在当地团县委进行了一个月的工作见习;23级王誉在吴起县参与县图书馆组织的志愿服务活动;24级杨曙宇、张文伯、侯璐瑶和侯翔等同学也在实践岗位上展现了延大学子务实的特质,受到所在单位肯定和表扬。

从寻访先进到社会调研,从志愿服务到实习见习,这些优秀学子的社会实践行动,体现了历史文化学院学子成长的自觉性,也充分彰显了新时代青年的家国情怀,他们用实际行动诠释了“强国有我”的青春担当。在这片充满希望的田野,正是因为有这样一些青春力量的浇灌,祖国才焕发出更加蓬勃的生机。

地 址:中国·延安·延大新校区

地 址:中国·延安·延大新校区 邮 编:716000

邮 编:716000 电 话:0911-2650581

电 话:0911-2650581